ビタミンってなに?

ビタミンは糖質、脂質、たんぱく質、ミネラルとともに必要とされている五大栄養素のひとつです。必要量は少ないですが身体の様々なところに作用して、調子を整えているため、ビタミン不足は不調の原因になります。体内で合成できるものとできないものがあるので、食事から積極的に摂りましょう。

ビタミンの主な働き

ビタミンは体の構成成分にはならず、他の栄養素の働きをサポートします。身体の生理機能を維持したり、体調を整えたり、三大栄養素からエネルギーを作り出すときには欠かせません。

身体を作る

ビタミンCは皮膚のもととなるコラーゲンの生成を助けます。ビタミンDは丈夫な骨作りに欠かせないカルシウムやリンの吸収を助けます。ビタミンKは骨を丈夫にしたり、血液の凝固を調整する作用を持っています。

身体を守る

コロナ禍で注目度が高まっている免疫機能には多くのビタミンが関わっています。例えばウイルスの侵入を防ぐ粘膜や、ウイルスと闘う抗体はたんぱく質が主成分ですが、それを作るにはビタミンAやビタミンDが不可欠です。また細菌やウイルスと戦う白血球には、ビタミンCが多く含まれていることから、ビタミンCを摂ることで免疫力アップが期待できます。

代謝を助ける

わたしたちは糖質、脂質、たんぱく質を摂取し、それをエネルギーに変換(代謝)しています。この代謝にはビタミンB群が欠かせません。ビタミンB群が不足すると代謝がスムーズに行われないため、疲れやすい体になってしまいます。

ビタミンの賢い摂り方

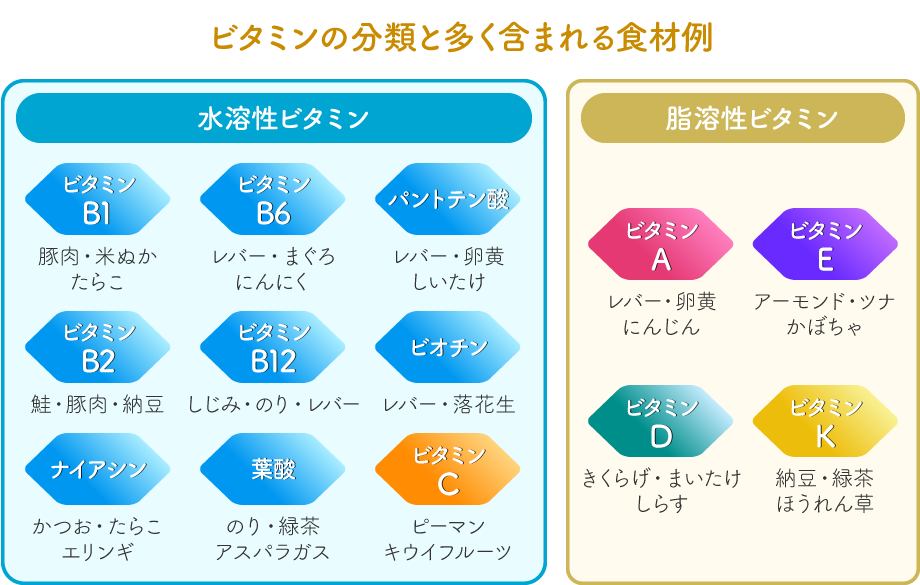

ビタミンは大きく水溶性と脂溶性の2種類に分けられます。水溶性ビタミンは水に溶けやすい性質なので、水にさらしたり茹でることでビタミンが流出してしまいます。加熱調理をするときはスープのような汁ごと食べる料理にすることで無駄なく摂取しましょう。一方で脂溶性ビタミンは油に溶けやすい性質なので、炒め物のように油と調理したり、肉や魚、ドレッシングなどの脂質を含む食材と一緒に食べると吸率効率が高まります。

監修:管理栄養士 佐藤真弓(ケンコーマヨネーズ株式会社)